|

イラン映画

Interview 竹内牧子

子供をテーマにした映画には、〝明るくて微笑ましいハッピーエンド〟がほとんどもれなくついてくる。けれど、「テヘラン悪ガキ日記」は少し毛色が違う。実際の少年院で素人の少年を起用して撮影された本作はドキュメンタリー性が色濃く出た、渋い仕上がりとなっている。この度カマル・タブリーズィー監督が来日、自作について多いに語ってくれた。

――社会的なメッセージ性が感じられる作品ですね。アイデアはどんなところからでしょう?

カマル・タブリーズィー監督■以前から社会の現実に興味があり、特に少年院の子供をテーマに映画を撮りたいと思っていました。

――実際の少年院で撮影したそうですね。

監督■社会の現実を撮る上では、舞台を慎重に選ばなくてはなりません。セットで現実を表現するのは難しいので、実際の少年院でそこにいる少年に出演してもらうのが一番と思ったわけです。先生役の女優さんのことを、少年たちは本当に新しく来た先生だと思っていました。半分ドキュメンタリーと言えますね。

――少年院でのロケに対して反対の声はありませんでしたか?

監督■全くありませんでした。そもそも少年院に入っている子供たちは真の悪人ではありません。スタッフとの間に信頼関係も生れましたし、それが少年たちの性格形成上よい影響を与えられたと思います。

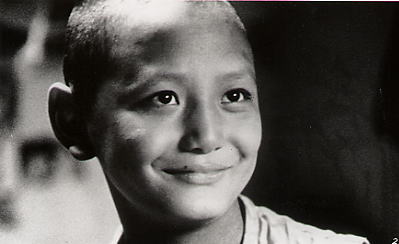

――メヘディ役をホセイン少年に決めたのは?

監督■彼はとても表情がよく、詩を書きためていました。実際の彼は父親を亡くしていて、大半は母親についての詩でした。彼の詩にはスタッフ一同が感動したんです。作品中にギターを弾きながら母への思いを歌うシーンがありますが、あれは彼の自作の歌なのです。

――ホセイン少年との出会いがこの作品の鍵となったと?

監督■そう言えますね。作品のプロットは決まっていましたが、ホセインと会ってから話を聞いて脚本を書いた部分も多かったです。別の少年と出会っていたらまた別の作品になっていたかもしれません。ホセインにとってもこの作品への出演で人生が大きく変わりました。出演料を得、少年院を出て学校に入りました。この作品はホセインのために作られたんじゃないかとも思います。

――こっそり少年院に通報する先生と先生を信じて疑わないメヘディ。大人の狡猾さと子供の純粋さとを見事に対比していますね。

監督■よく見てくれていますね。人は純粋な状態で生れてきて、大人になるにつれてだんだん複雑な存在になるんです。大人であることは大変だけど、子供の心を持ち続ければもっと楽しいのにな、世界はもっと穏やかになるのになと思うのです。けれど、どんな人間も一〇〇%悪人ではないのです。だれにでも良いところがある。全ての物事に良い面と悪い面があるようにね。作品中で八百屋が財布を返しにきたように。一面だけ見て人を決めつけては絶対にいけないのです。

――ラスト、メヘディは大切にしていた母の写真を置いて姿を消しますね。大人の世界に旅立っていったと?

監督■旅立ったというより、大人の世界で迷い始めるという感じですね。

――日本の観客にどんなところを見て欲しいですか?

監督■昨夜渋谷の街を歩いてみたんです。不思議な格好の若者を多く見かけましたが、今の時流に乗っているだけで、心の中は同じ、同じアジア人として同じ文化を持っているんだと思います。彼らもこの映画を理解してくれると思います。

●インタビューを終えて

〝どんな人間にも必ず良い面がある〟、という言葉が何回も監督の口から出た。人間を見つめる暖かい眼差しを感じた。この日最後の取材だったのに、疲れも見せずよく話してくれたタブリーズィー監督。「同じ質問を何回も受けたでしょうね」と聞くと、「取材は最後だったけど、質問は一番よかったよ」と返してくれた。窓の外を舞う、今年初めての雪をも融かしてしまいそうなパワーだった。

(1月20日(土)東京・渋谷にて/通訳■ショーレ・ゴルパリアン)

■ストーリー

少年院にいるメヘディは、どうしても母親の死を受け入れられない。新聞の切り抜きの女性を母親だと思い込み、肌身離さず持っている。新しく赴任してきた先生を自分の母親だと決めつけて、少年院を脱走し彼女の家を探し当てる。母親になってくれと強引にせまるメヘディ。いったんは情にほだされて彼を家に入れた先生だったが、やはり少年院に戻そうと補導員に連絡するのだった。そしてメヘディは……

1999年ベルリン子ども映画祭グランプリ、他3つの子ども映画祭でグランプリを獲得

98年イラン映画/90分

監督■カマル・タブリーズィー

出演■ファテメー・モタメド=アリア、ホセイン・ソレイマニー、ゴルシード・エグバリ

4月14日(土)よりキネカ大森にてロードショー

|

|

カマル・タブリーズィー監督

1959年テヘラン生れ。映像で何かを伝えたいと、映画界に入った。前作の「夢がほんとに」(95年)はアジアフォーカス・福岡映画祭1996招待作品

|