|

|

バックナンバー

2006年9月~2009年3月までの紹介

2009年4月~12月までの紹介

このページでは、画面を下にスクロールすると、次の映画の紹介が現れます。

『ブンミおじさんの森』『再開の食卓、』『彼女が消えた浜辺』、『冬の小鳥』、『モンガに散る』、『カンフー・サイボーグ』『ペルシャ猫を誰も知らない』、『空とコムローイ ~タイ、コンティップ村の子どもたち~』、『北京の自転車』、『美と芸術の上海アニメーション』、『冷たい雨に撃て、約束の銃弾を』、『チャンドマニ ~モンゴルホーミーの源流へ』、『海角七号 君想う、国境の南』 (日付最新順) |

亜洲奈みづほ(あすなみづほ)

作家。97年、東京大学経済学部卒。在学中の95年に朝日新聞・東亜日報主催『日韓交流』論文で最優秀賞を受賞。卒業後の99年、上海の復旦大学に短期語学留学。2000年に台湾の文化大学に短期語学留学。代表作に『「アジアン」の世紀~新世代の創る越境文化』、『台湾事始め~ゆとりのくにのキーワード』、『中国東北事始め~ゆたかな大地のキーワード』など、著作は国内外で20冊以上に及ぶ。アジア系ウェブサイト「月刊モダネシア」を運営。

|

|

|

|

『ブンミおじさんの森』

(2010年/タイ・フランス・イギリス・ドイツ・スペイン合作映画/114分/2011年3月5日より「シネマライズ」ほか全国順次ロードショー)

「いくつもの時を生き 穏やかに 目を閉じる。いつかどこかで また会える」--そう銘うたれた本作は、世界3大映画祭であるカンヌ国際映画祭で、最優秀賞を受けた話題作だ。この受賞は、タイ映画史上として初の快挙でもある。受賞のスピーチでアピチャッポン・ウィーラセタクン監督は、喜びをこう表現した。「(関わってくれた)すべての精霊に感謝を!」

舞台はタイの東北部。腎臓病におかされ、死を間近にしたブンミ(タナパット・サーイセイマー)は、亡き妻の妹ジェン(ジェンチラー・ポンパス)を、自分の農園に呼び寄せる。すると夕涼みの席に亡くなったはずの妻が、さらには行方不明となっていた息子が、姿を変えて現れる。やがてブンミは、愛するものたちとともに、森に入っていく。

熱帯の森深く。または滝の流れる池。さらには母体のような洞窟。そんな世界に響くのは、必要最小限の会話のほかには、虫や獣の声のみ。静けさのなか、観るものは次第に、現世のしがらみから、ひととき解放されるように感じられる。

「森や丘や谷を前にすると、動物や他のものだった、私の前世が現れる。」

そんなナレーションが印象的だ。

ただし決して作中には、「死んだら」「生まれたら」転生するというような区切りは、いっさい現れない。いずれの存在も、いつのまにか別の形態に移り、森羅万象に溶けこんでゆく。行方不明だった息子は猿の精霊に、王女はナマズの姿に。生と死がゆるやかに連なりあっているとでも言おうか。物語の展開自体もまた、起承転結のはっきりしたドラマでなく、死を前にしたブンミを中心に、淡々と時が〝流れてゆく〟。

ところで本作には、「カルマ(業)」といった単語がたびたび登場したり、「功徳を積む」などという言葉も聞かれる。たとえ隣に死んだ妻の霊が座っていても、出家した僧の魂が幽体離脱をしても、それは監督にも作中の登場人物にとっても、決してオカルトではなく、自然現象の一部なのだろう。

筆者自身もタイの友人から聞いたことがある。「僕らは科学の知識もちゃんと知っている。そのいっぽうで別の世界観も、両輪として信じているんだ。」

それにしても「輪廻転生」や「森羅万象への精霊信仰」といった、ありかたを知る我々東洋人だけでなく、カンヌという国際舞台で、それらを共有しない西洋人の心にまで、響かせてしまう、何か深いものを、この作品は秘めているのだろう。

(筆者よりひとこと「まるで良質の瞑想のような感覚でした。」)(2011.1.)

公式ホームページ http://uncle-boonmee.com/

|

(C) A Kick the Machine Films |

|

『『再会の食卓』』

(2009年/中国映画/96分/2011年正月第2弾「TOHOシネマズ シャンテ」ほか全国順次ロードショー)

「歴史に引き裂かれた夫婦、そしてその家族の運命の再会」--そう銘うたれた本作は、実話をもとに制作された、心あたたまるヒューマン・ドラマで、2010年には世界3大映画祭のひとつ・ベルリン国際映画祭では銀熊賞(最優秀脚本賞)を受賞している。監督は前作で金熊賞の受賞経験のある、ワン・チュエンアン(王全安)だ。

上海で暮らす老婦人・ユィアー(リサ・ルー/盧燕)のもとに手紙が届いた。そこには40年あまり前、国共内戦で生き別れになり台湾に住む夫・イェンション(リン・フォン/凌峰)が、彼女を訪ねてくると記されていた。しかし彼女には既に新しい夫・シャンミン(シュー・ツァイゲン/許才根)とその家族がいた。とまどいながらも精一杯、彼をもてなす一族。しかし元・夫は彼女に「一緒に台湾で暮らしてほしい。」と願い、円満だったはずの一家が、にわかに揺れはじめる。

日本人にたとえるなら、終戦後にようやく抑留先から帰ってきたところが、夫は戦死扱いとされており、妻は既に再婚していたというようなせつなさに近いものがあるだろうか。しかも本作のほうは、40数年ぶりの再会なのである。

東アジアの悲劇。いまだに癒えないトラウマが、中国大陸と台湾島の間にはある。実際に現代史として、元・夫の所属していた国民党が台湾に渡ったさいに、生き別れとなったのは、数十万世帯にのぼるという。その後、2つの地は体制も思想も全く別々の発展の道を歩むこととなった。元・中国大陸出身の台湾の老兵が、中国大陸に戻れるようになったのは、内戦が終結してから40数年ののち、1987年のことであった。

こうした歴史的な記述を、しのぐ説得力があるのが、登場人物たちの言動だ。元・夫は歌う。

「帰ろう、帰ろう、故郷へ」

声に思わず力がこもる。しかし帰った先に居場所があるケースは稀(まれ)だろう。

ところでたとえ現在でも中国大陸から台湾に数百基のミサイルが向けられていようとも、既に国共内戦は過去の話であり、現在はむしろ政治的には国共合作を思わせる動きも頻繁(ひんぱん)に見られるようになった。

そんな両地の現実を反映するように、国民党兵だった元・夫と、共産党兵だった現・夫は、互いを思いやる。これも苦労を重ね、人生の酸いも辛いもかみわけたゆえの悟りの境地なのだろうか。元・夫はもてなしにと高価な上海蟹を準備する。現・夫は元・夫の養生にと、海鮮食材を買出しにいく。どちらが取ったの取られたのでなく、「団圓」--これは本作の原題でもあり、離れ離れになっていた家族がひとつになるというニュアンスがこめられている。

現・夫の言葉が印象的だ。

「我々(大陸中国)と台湾は兄弟!」

台湾が独立したら即・戦争という仲でなく、お互いに同じ民族として、ゆるやかに繋がってゆくという、今後の台湾海峡両岸のありかたを象徴しているように思われてならない。

(筆者よりひとこと;「おやぢさんたちの味わい深い演技に乾杯!」)(2010.12)

作品公式ホームページ

http://shokutaku.gaga.ne.jp/

|

|

|

『彼女が消えた浜辺』

(2009年/イラン映画/116分/全国順次上映中、2011年2月には「下高井戸シネマ」でも公開)

「避暑地でのヴァカンス、ひとりの女性が忽然と美しい浜辺で姿を消した」--そう銘うたれた本作は、謎が謎を呼ぶヒューマン・ミステリーだ。世界3大映画祭のひとつ・ベルリン国際映画祭では、銀熊賞(最優秀監督賞)を受賞している。異国の地・フランスでは47もの映画館で上映され、現地・イランでも2009年の年間興業成績で第2位をおさめたという話題作だ。

ささやかな週末旅行を楽しもうと、カスピ海ぞいの避暑地にやってきた、大学時代の友人仲間。ところが参加者の1人である女性が、あるとき幻のように消えてしまった。パニックに陥った一行は、懸命の捜索を続ける。そして気づいた、彼女の愛称はエリ(タラネ・アリスシュティ)であること、それしか彼らは彼女について知らず、手がかりがないことを。彼女の安否から個人事情にいたるまで、徹底的に討議する一行。そんな彼らをショッキングな結末が待っていた。

ところでイランといえば、砂塵の舞う乾いた地という先入観があるかもしれないのだが、本作には、それをくつがえす瑞々しい海辺の景色が広がる。さらには中産階級の姿、ナチュラルな休日も新鮮だ。とりわけ見どころは、主演・助演する女優2人の美しさである。一般的にイラン女性といえば、黒いチャドルに目元まで隠されたイメージがあるのだが。エリは素顔いっぱいに陽光を受け、真っ赤なチャドルをスカーフのように、なびかせて、浜辺を走る。ズボンはひそかにジーンズで、携帯してきた鞄(かばん)は、ルイ・ヴィトンなのであった。

アスガー・ファルディ監督は言う。

「一般的にイラン女性というと、いまだに料理をしたり、子供の世話を中心に生きていると考えられがちです。でも当然ながら現実は違います。(中略)イランの歴史上、抑圧されることに心底うんざりした彼女たちは、自分たちの権利と居場所を主張するようになってきたのです。」

ちなみにイラン人の大学進学率は、女性が男性を上回っており、65%にのぼるという。

それにしても、舞台がイランでなく個人主義の地であれば、メンバーの1人がいなくなったとしても、「どうせ先に帰ったんだろ」程度にしか考えられないところだろうが、集団主義のアジアでは異なる。一行の誰もがたった1人を想いつづけ、それだけで1本の映画ができてしまうほどなのだ。

淡々と描かれる人間模様、そんな彼らを包む、カスピ海ぞいの風景。透明感が鮮烈だ。

(筆者よりひとこと;「イラン映画だからといって、変に構えて見る必要はありません。」)(2010.12.)

公式ホームページ

http://www.hamabe-movie.jp |

(C) 2009 Simaye Mehr. |

|

『冬の小鳥』

(2009年/韓国・フランス映画/92分/全国順次上映中、2010年12月11日より「新宿武蔵野館」にても公開)

「悲しみを乗り越えて、明日へと羽ばたく少女」--そう銘うたれた本作は、実際に韓国からフランスへと養子として渡った女性監督の体験から生まれた、ドキュメンタリー・タッチのヒューマン・ドラマだ。ちなみに1953年以降、現在に至るまで、養子として韓国から海外に行った子供の数は、16万人とも20万人とも言われている。

大好きな父に捨てられ、孤児となった9歳のジニ(キム・セロン)。絶望にたった1人で向きあい、長い長い葛藤をへて、ようやく新しい人生を歩みだす。本作の原題は「旅人」だ。「ひとりの少女の孤独な魂の旅」という意味がこめられてるのだろう。孤児院での生活に、なじもうとせず、自分の真の居場所を探し続けている姿から、そう名づけられたのかもしれない。

悲しみ、嘆き、憤り。それでも少女は絶対に、大声をあげて泣き叫ぶことはない。自分を死んだ小鳥のように土に埋めて埋葬してしまうほどの心境にまで至るにもかかわらず。「きっとパパが迎えに来る。」そう信じて…。少女がきゅっとつぐんだ唇が愛らしくせつない。本作では、少女がかたくななまでに、おし黙るシーンが多いのだが、その無言が少女の葛藤のすべてをものがたっている。ウニー・ルコント監督は強調する。

「(この映画は)〝養子〟の話ではなく、万人が理解できる〝感情〟についての映画です。」

本作には、奇抜な演出は全くなく、かわりにそこにあるすべては、真実だ。プロデューサーのイ・チャンドンいわく、「最近の映画は、段々、映画の本質というか、正直さとは、かけ離れていく傾向にある。」

そのような風潮と本作は全く対照的で、「本質に近づこうとする映画」であると彼は言う。

韓国映画といえども、派手ないわゆる韓流作品ではなく、しみじみとした芸術映画だ。世界を席巻する韓国映画の勢いと、美しい芸術性にあふれるフランス映画との合作、融合が見事に成功をおさめたといえるだろう。

ラストシーンは、養子縁組先のフランスの地にて。上向き加減に顔をあげる少女の、閉じられていた心が、最後に少し扉を開けるのだろうか。

(筆者よりひとこと:制作のプロセス自体が監督の秘められたトラウマの救済だったのかもしれません。)(2010.12)

作品公式ホームページ

http://www.fuyunokotori.com

|

(C)DCG Plus & NOW Films, GLORIA Films.

All Rights Reserved. (C)DCG Plus & NOW Films, GLORIA Films.

All Rights Reserved. |

|

『モンガに散る』

(2010年/台湾映画/141分/2010年12月18日より「シネマスクエアとうきゅう」「シネマート六本木」「109シネマズ川崎」など全国順次ロードショー)

「この街で誓った友情は、永遠に続くと信じていた。」--そう銘うたれた、この青春アクション映画は、現地・台湾で2010年に最高観客動員記録を樹立。台湾映画としても歴代2位の大ヒットとなり、台湾のアカデミー賞では3部門を制覇した。

ところは1980年代、台湾一の歓楽街「モンガ」、ヤクザと赤線の街。モンク(イーサン・ルアン/阮経天)をはじめとする青年5人は、高校生の不良仲間であったところから、友情や絆を深めながら、次第に極道の世界に染まっていく。仲間のために戦う、そんな彼らのそれぞれには、悲しい運命が待ちうけていた。

もともと台湾映画界は青春映画に秀でているだけに、5人の集うシーンは、活き活きとして、すがすがしい。やりたい放題の5人組、大声をあげて迷走する2人乗りのオートバイやディスコで大暴れしたすえに娼館行き。または山ごもりして武術の鍛錬に励むなど。彼らの友情を究極までつきつめた形が、義兄弟としての血の契りだ。

「誓った絆を破らずに、一緒に夢を追いかけていく姿。一時はバラバラになってしまう時期があっても、最終的に彼らが成長して過去を振り返り、友情を再確認する姿…。そうしたものを語ってみたかった。」

とは、ニウ・チェンザー(鈕承澤)監督の言葉だ。

本作は前半が青春群像作であったところが、後半は残酷なヤクザ映画の様相を呈してくる。彼らの青春は、ヤクザの義とともに、次第に血に染まってゆく。大人になってゆくということは、こんなにも悲壮なことなのか。

ところでアジアのマフィアといえば、まず香港を連想しがちだが、じつは台湾のヤクザもあなどれない。一説によると、日本で活動できなくなった旧・山口組のメンバーが多数、潜伏しているという噂もある。そういえばつい先日も、県長・市長選挙運動中に、元・副大統領(副総統)の息子が狙撃されたり、前・大統領(前・総統)に至っては、再選直前に、銃撃を受けたことがある(腹部に命中)。

しかもそんなヤクザのショバである、モンガの地は、じつは台湾を訪れたことのある日本人は、ほぼ全員といっていいほど訪問している。台湾一の名刹・龍山寺があるためだ。アジアの雑踏--この街の空気をリアルに映しだすため、撮影はスタジオでなく、極力ロケでおこなわれたという。それだけに、本作からは、モンガの街の雑然とした熱気、路地裏の匂いや、ひいては男たちの汗の香りまで伝わってくるようだ。決していわゆる香港ノワールと呼ばれるジャンルのようにクールにおさめるのでなく、この作品の持ち味は「熱く、せつなく、生々しい」。

(筆者よりひとこと;「文字どおり、汗も涙も〝血〟も流して…」)(2010.12)

作品公式ホームページ

http://www.monga-chiru.com/

|

(C)2010 Green Days Film Co. Ltd. Honto production (C)2010 Green Days Film Co. Ltd. Honto production |

|

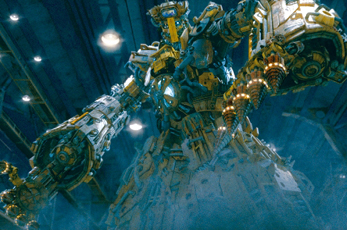

『カンフーサイボーグ』

(2009年/中国・香港映画/103分/2011年1月22日より「シアターN渋谷」ほかにて全国順次ロードショー)

「自我に目覚めろ!愛のために戦え!中国初のサイボーグ警官が奇跡を起こす」--そう銘うたれた本作は、SFとカンフーアクションを合体させた、超エンターテイメント作品だ。原題は、ずばり「機器侠」。

ときは西暦2046年。田舎の警察署長タイチョン(フー・ジュン/胡軍)のもとに、政府が開発したサイボーグ警官「K1(アレックス・フォン/方力申)」が極秘に配属される。徐々に人間社会の生活に溶けこんでゆく彼の前に、同様に開発されたサイボーグ「K88(ウー・ジン/呉京)」が現れた。巨大ロボットと化して戦う2人の死闘に巻きこまれ、警察署長は殺されてしまうが、K1は彼をロボットとして蘇生させてしまう…。

ただしサイボーグといえども、冷酷な死闘ばかりが繰りかえされているわけでない。決してCGの戦闘シーンを実写の場面が補うというのでなく、実写の部分も、それだけで立派な喜劇として成立している。万能なサイボーグ警官が特殊能力で次々と奇跡を起こしてゆくさまに、見る者は胸がすく。さらにTPOまで、わきまえた彼は、たとえば警察署長にタバコを勧めたりもする。思わず署長は、「機械のくせに…」

ともあれ適度な笑いと、せつなさと、豪快なアクション・シーン。本作は肩肘張らずに気楽に鑑賞できる。見どころは、もちろんメカ同士の対決シーンだ。巨大ロボットが駆使するのは、時にはヌンチャク、または大剣、キメのポーズは太極拳。じつは中華圏において、このような「ロボット変身もの」の登場は、画期的であるという。本作は「都市&民俗リミックス文化」の好例とでも言おうか。「CGアクション」というグローバルな形式に、表現される「カンフー」の伝統。これは日本一国では決して作りえない稀有な作品だろう。従来、CGやアニメのジャンルについては、東アジアにおいて日本が1人勝ちしていたところがあるが、今後の東アジア諸国の追いあげに、期待したい。(2010.12.)

公式ホームページ

http://www.takeshobo.co.jp/sp/kungfu/

|

(c)2010 National Arts Films Production Limited. |

|

『ペルシャ猫を誰も知らない』

(2009年/イラン映画/106分/2010年8月、渋谷「ユーロスペース」にてロードショー)

「いつだって、音楽は自由への翼なんだ」‐‐そう銘うたれた本作は、西洋文化の規制の厳しいイランで、当局の目を逃れながら密かに音楽活動を続ける若者たちの自由への希求を、実在のミュージシャンたちの出演で、たくましいユーモアとともに描いた、青春群像劇だ。カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で特別賞を受賞した作品でもある。

舞台はテヘラン。ネガル(ネガル・シャガギ)と、その恋人アシュカン(アシュカン・クーシャンネジャード)は、ともにミュージシャンだ。インディーズ・ロックを愛する彼らは、演奏の許可がおりないイランを離れ、ロンドンで公演することを夢見ている。ただしそのためには、違法パスポートやビザを取得しなければならない。2人は、音楽のためなら何でもござれの便利屋ナデル(ハメッド・ベーダード)を頼るのだが…。

アングラ音楽活動の世界の実情が興味深い。「俺が闇で流せば、テヘラン中が聞くぜ。」そんなセリフも飛びだしたり、隠れスタジオで録音してみたり。「400人、逮捕されたコンサートがあったろ?」と逮捕と保釈を繰り返しながらも、若者たちは音楽をあきらめない。「歌詞が暗いな。刑務所で書いた?」「ウン!」そんな物語は、出演者たちの実際の経験に基づいているという。主演2人の結成する実際のバンド名は「テイク・イット・イージー・ホスピタル(気楽な病院)」、当局の規制に疲れた若者たちの癒しの場であるとの意味が、こめられているのだろうか。

ともあれ今まで、どんな日本人観客も見たことがなかったであろうテヘランの姿に、度肝を抜かれる。ペルシャ語のセリフの端々に混じる英語、「イエス」、「カモン!」、「ノープロブレム」。また演奏シーンの合間に挿入される、街の数々の風景、その一瞬一瞬のワンカットも、見逃せない。「テヘランの今」とでも言おうか。

作中には、ペルシャ語のへヴィ・メタルあり、ラップあり…。ただし決して欧米化が近代化・現代化を意味するわけではない。グローバル・スタンダードを踏まえたうえで、その先のオリジナルが誕生したときに傑作が生まれる。これはいわば「アジアの試練」だろう。その点、イランの最高ラッパー「ヒッチキャス」が、「神よ、俺はただのゴミ…!」と繰り返しイランの社会問題を叫ぶ歌は、「都市・民俗リミックス文化」の結晶とも言える。そもそも筆者は、ラップ音楽を「地獄に響く賛美歌」のように感じていたのだが、ラップの魂である反骨精神を、イランの国情を反映して表現すると、非常に切実なものがある。

また偽造ビザを作りに来た女性の、なにげない言葉が胸を突く。あなたはどこに出国するの、という問いかけに、

「どこでもいいの。自由に息ができて、知らない所が見られたら。」

それを聞いて、筆者は某イラン友人の言葉を思い出した。

「ほら、母国にいると、音楽でも何でも自由じゃないだろ?」

ただし自由を求めて出国した先で、決して歓迎されるわけではなく、過酷な日々が待ちうけているというのも現状である。あたかも北米大陸への日系移民に、ほとんど成功者がいないように。現実は厳しい。

それでも本作の主役の2人は、撮影が終了した、わずか4時間の後に、イランを出国したという。さらには実力派監督のバフマン・ゴバディ氏も、撮影中に2度も警察に連行されたすえ、本作の制作を最後に、イランの地を離れた。つまり本作は、祖国とひきかえの命がけの制作であった。しかもそれらのすべてが、決して肩ひじ張って深刻ばって表現されているわけでない。ひとことで言えば、

「クールに、深く、重い。」

本作は、とても、わずか3週間のゲリラ撮影で撮りきったとは思えないほどの完成度を誇る。

(筆者よりひとこと;「キミぃ、ちょっとペルシャ語ロック&ラップを聴いてみない?」)(2010.6)

公式ホームページ

http://persian-neko.com/

|

|

|

『空とコムローイ ~タイ、コンティップ村の子どもたち~』

(2008年/日本映画/90分/2010年6月26日~7月2日、「京都シネマ」にて上映)

「そうか、人間は優しい生きものだったんだ」、「女の子・ファ(空)、願いをこめて飛ばす熱気球・コムローイ」‐‐そう銘うたれた本作は、日本人女性監督が、7年の歳月をかけ、タイの山岳民族の子供達と彼らを支える人々を撮りつづけたプライベート・ドキュメンタリー映画だ。「遠く離れたタイの山あいの、小さな村の、小さな命の、物語」である。

タイの最北端の街・メーサイ。麻薬や人身売買の危険にさらされた山岳民族・アカ族の子供と女性達の150人が、家族のように暮らしている。自立した生活ができるように、約30年前から、イタリア人のペンサ神父(アルベルト・ペンサ)や、タイ女性のノイさん(スワラポーン・インディガーム)が、彼らを見守ってきた。子供達は、ひとりの人間として、隣人と共に生きることを自然に身につけている。この施設の卒業生・ユイ(ワニダ・プンタール)は、娘を出産する直前に、エイズに感染していることがわかった。母親を亡くした幼い娘・ファ(ジラチャヤー・プンタール)は、それでも皆の愛を受けて、たくましく育っていく。

撮影中に、ふと2歳の少女・ファの口(くち)から、ついて出た言葉が、観る者の胸をつく。

「ユイおかあさんはどこ?」

お墓を前に、とまどう少女に、ペンサ神父は静かに答える。「天国だよ。」「ちょっと開けてみせて?」少女は、お墓の土を掘りかえそうとした。これらは脚本として作られたわけでない。ありのままの事実である。子供達の、なにげない一挙一動が、切実で、いとおしい。しばしば巷(ちまた)では、「子役と名犬の演技に、かなう大俳優はいない」と言われるが、本作の主人公の少女は、演じているのではなく、素直に生(せい)を表現している。少女・ファちゃんは、2歳にして職業訓練用のミシンの前に座る。もしも日本であれば、指をくわえて幼児向けDVDを眺めているはずの年齢である。3歳のとき、親を亡くした身として母に甘えたくても、目の前に赤ちゃんがいれば、なにげなくあやし、タオルで鼻を拭いてあげる。小学生になれば、寮生活が始まる。こうして少女は、自ら未来を、きり拓いていくのだろう。

日本の現在の感覚から見れば、「かわいそう…」という感想も出てくるかもしれない。しかし本作で、たびたびセリフとして・またナレーションとして繰りかえされるのは、尊厳(dignity)、尊敬、誇り。「子供達に自尊心を持ってもらいたいの。」「働くことによって尊厳が生まれるのよ。」ペンサ神父も語る。「みんな、ちゃんと能力があるからね。彼らが、サンタクロース・タイプの援助を受けてもねえ…多くの子は、つらくても誇りを持てる仕事を選んだ。」

やはり〝援助慣れ〟は、解決ではないのだろう。彼らが自ら立つ意志がある、それが解決への道すじの原動力となるのだろう。決して先進国から発展途上国を憐れむのでなく、〝内発的発展〟を促す、それをバックアップするとでもいおうか。そんな思いが浮かんだのは、かつて東南アジア出身の青年から、鋭い問いをつきつけられたことがあるからだ。

「私たちは、〝カワイソウ〟では、ありません。」

施設の保母・ノイさんの言葉も、これらを裏づける。

「私達は、あなた達(筆者注・日本人のこと)から学ぶことができるけれど、あなた達も私達から学ぶことができる。」

本作に描かれる生活は、たとえ厳しくとも悲壮感はない。タイの「サヌック(「楽しさ」という徳の1つ)」に、観る者は、救われる。決して惨めな孤児院生活でなく、わかちあい、助けあい、神父や保母に見守られた、人生の学校。「疲れたら、いつでも泣きに戻っておいで」そのような場所なのである。これは余談だが、筆者は東京という冷たい都市の生まれであり、故郷として実感できる地を持たないため、かつて心のふるさとを探し求めて、アジアの街々を、さまよっていたことがある。少なくともこのコンティップ村には、暖かな灯がともっている。

ところで前述のように、撮影には7年の期間を要したという。これは一般の商業主義の映画制作であれば、不可能であろう。それを可能にした、三浦淳子監督の強い意志。インセンティブは、何であったのだろうか。

「(母)ユイは、この(娘)ファの成長を、みることができなくなりました。カメラを通して、ファをみつめていると、ファに会いたかった母親ユイの気持ちが、心に沁みてきます。ファの命を見つめていたい。タイに通い、ファの撮影を続けました。」

お母さんの魂と、よりそって撮る--女性監督だからこその母性と、夭逝(ようせい)した母親ユイの想いとが、奇跡的にシンクロして、困難であるはずの撮影が、実現に至ったのかもしれない。

ただし本作は決して、お涙、頂戴(ちょうだい)的に作りこまれているわけでない。むしろ透明に、いわば〝神の視点〟から包みこむような雰囲気をもつ。監督いわく「私はプライベート・ドキュメンタリーというか、私自身の体験を、よりどころに、私の考えや感じ方を語ってゆく映画を創っているので、テレビの報道のように、何かの問題を客観的に追求したりしません。」しばしば言われるような「アジアの子供は、たくましい・けなげだ」といった、ありきたりの表現すら拒むほどの、少女・ファちゃんの生(せい)。声高に窮状を叫びはせず、まして憐れみを乞うことはない。その存在感、来し方や行く末までも含めたものに、勝るものはない。そしてまたこの実在を、あらためて日本人が確かめることに、本作の何よりの価値があるように思われる。

どこかに生きた証(あかし)が遺される、それで死者は報われることもある。また〝自分は、あのとき、たしかに母さんといた、笑顔で抱きしめてもらった〟、その映像が日本にも記録されていることが、少女の人生のどこかで、心の支えとなることだろう。

「どんな小さな子も、ただそこにいるだけでいい。ただそこに生きているだけでいい。」

そんな監督のナレーションが心に沁(し)みる。

(筆者よりひとこと;空気も光も映しこんだこの作品、「心は、ひととき、タイに居た…。」)(2010.6.)

公式ホームページ

http://www.tristellofilms.com/scom.html

|

(C)Tristellofilms (C)Tristellofilms |

|

『北京の自転車』

(2000年/中国・台湾映画/113分/2010年7月24日~8月27日の間、中国映画祭「中国映画の全貌2010」の一貫として「新宿K's cinema」 にてロードショー)

経済発展にともなう矛盾を見事な青春映画として結実させた--そんな本作は、世界3大映画祭のひとつ「ベルリン国際映画祭」で2001年に銀熊賞(審査員グランプリ)と新人男優賞を受賞した幻の名作で、毎年、開催される中国映画祭「中国映画の全貌」の一貫として公開される。

舞台は、活況を始めた2000年の北京。農村から来た少年クイ(ツイ・リン/崔林)は、バイク便の配達の職を得る。新しい自転車が支給され、配達の回数を重ね、一定の金額を超えれば、それが自分のものとなる。ようやく、その時が来て、最後の配達から戻った少年。しかし、駐輪していた場所からは自転車が消えていた。一方、クイと同年代の北京の高校生チェン(リー・ピン/李濱)は、中古店で念願の自転車を手に入れた。ところがそれは、まさしく少年が血眼(ちまなこ)になって探していた自転車だった…。

自転車1台といえども、当時の中国人にとっては、自分の脚1本分に匹敵するほど重要なものだ。「バイク便」を「マウンテンバイク(自転車)」でおこなうという設定が、「現代」と「中国」の双方を顕現している。ワン・シャオシュアイ(王小帥)監督の言葉によれば、

「自転車は常に北京、そして中国の象徴です。」

それにしても、働いたぶんだけ自分の持ち分となったはずのものが、盗難にあって中古自転車として売られ、買い手とのトラブルとなる。そんなドラマには、深いニュアンスが秘められているのではないだろうか。かつての中国は、半世紀近くにわたり共産制であったところが、改革開放により独立採算制へと移行、私有財産が認められるようになる。苦労して働けば自分のものとなる、それを裏返せば生産しても売られてしまえば国有ではなく消費者の所有となってしまう。旧世代たちが全国規模で感じてきたであろう葛藤が、縮図となって表れているようにも思われる。

「それじゃあ不公平よ!」

少女のなにげないセリフが、それらの心情を代弁しているようだ。「お金のある者が優位なのか、それとも最後は刻苦勉励した者が勝つのか」、これは社会主義市場経済の世界で、永遠のテーマだろう。

ところで本作には、口論ありバトルあり、それでも全編を通じて、澄んだ「気」が満ちている。たとえば川ぞいの道を、高校生の男女が自転車を並べて、言葉少なげに走る。青春にも、恋愛にも、労働にも、ひとことで言うなら、

「北京の純情」

とでもいおうか。観る者は、そのせつなさに、胸がじんじんとしてしまう。ちなみに本作の原題は『17歳の自転車』だ。

背景のひとつとなっているのは、伝統家屋の路地裏(胡同)の世界、開発とともに消えゆく風景である。現在進行形の中国は、新車の販売台数で米国すら抜き世界一となり、モータリゼーションが進み、自転車の行列という光景も、減りつつあることだろう。そのような意味で本作は、「その時代・その地」の貴重な生活記録であるのかもしれない。作品の随所には、自然ながら細やかな演出がほどこされている。たとえば自転車の積み荷の技。筆者も中国各地で、たびたび目にしたことがあるのだが、「あれはほとんど雑技団(サーカス)ではないか」というほど絶妙なバランスで、人々が巨大な荷物を自転車で運ぶことがしばしばであった。作中でも、当時の中国人にとっては三種の神器であったであろう「白物家電」を、小さな自転車で運ぼうとして、横転しかけるシーンが挿入されている。

見どころは、カーチェーサーならぬ、「胡同(路地裏)の自転車チェーサー!」。もしもそれが、大通りでの自動車追跡劇であればともかく、曲がりくねった迷路を、老人や子供達が巻きこまれかねない状況下、しかも横転したら即・負傷という生身の自転車で、若人たちが駆けぬけてゆく…。別の意味でのスリル満点だ。ただし今では都市開発により路地裏自体が少なくなり、撮影ではロケ地を点々と移動しするという苦労も秘められているそうなのだが。

ともあれ本作は、洗練された作りでありながら、人情や風景をまっすぐに描いているという面から、アジア芸術映画の正統派作品と言えるだろう。

最後に、本作とともに上映される、中国映画祭『中国映画の全貌2010』のラインナップ60作品のなかには、かつて本連載でも紹介した名作が多数、含まれている。たとえば「胡同の理髪師」、「胡同愛歌」、「ルオマの初恋」、「白い馬の季節」、「トゥヤーの結婚」、「北京の恋-四郎探母-」、 「パティシエの恋」、「1978年、冬。」など。各作品の詳細は、バックナンバーの中途をご参照いただければ幸いである。

(筆者よりひとこと;今年も待望の中国映画祭『中国映画の全貌』の季節がやってきました!みんなで応援してネ。)(2010.5.)

|

|

|

『美と芸術の上海アニメーション』

(1962年~1985年/中国映画/上映プログラムA・94分、B・89分、C・83分/2010年5月1日~21日に「新宿K's

cinema」にて公開)

「君は、上海アニメーションを観たか!」――そう銘うたれた、このプロジェクトは、水墨画アニメを中心とした「上海アニメーション」全12作品を連続上映するという、前代未聞の試みだ。本年の上海万博の開催を記念したもので、上海いや中国全土でも最高峰にあたるアニメ工房「上海美術映画制作所」の映画を公開する。いずれも国内外のアニメーション賞を受賞した、きら星のような作品ばかりだ。アジアにおけるアニメといえば、日本のお家芸のように思われがちだが、中国アニメの発祥は1926年、万兄弟と呼ばれるグループにまでさかのぼる。長篇アニメについては、1941年、アジア初の作品が、彼らの手により作られ、少年時代の手塚治虫氏にも影響を及ぼしたと言われている。

本プロジェクトで、なによりも注目すべきは、水墨画アニメの存在だろう。その様式特有の、あえて輪郭を線描きしすぎない筆の濃淡という表現方法が、よりいっそうなめらかな流動感や躍動感を生みだす。あの、のびやかさは何ものだろう、「自由自在、万事如意」とでも言おうか。たとえば牧童と牛の夢のようなふれあいを描く『牧笛』、または怪我(けが)をした小鹿を世話する少女のけなげな姿を描いた『鹿鈴』、さらに琴の師を救った御礼に奏法を伝授される少年の物語『琴と少年』、切り紙と水墨画を融合させた『鴫(しぎ)と烏貝』など。

一般的に掛け軸や絵巻のような水墨画の名画を鑑賞すると、その奥に生き物の息吹(いぶき)や高山をわたる風、渓流のせせらぎまで、想像が広がるものだ。ところが水墨画アニメでは、それらの風情が、個人的に頭の中に、とどまるのみならず、目の前に動画として、ありありと、たち現れる。これはもはや奇跡といっても過言でないだろう。水墨画アニメは、シンプルな筆致で千万の夢幻の世界をかもしだす。実写では表現しきれない、絵画ならではの「風や大気」まで映しだす。特に無声の作品など、余白のすみずみに至るまで〝気〟が満ちているのだ。

『おたまじゃくしが母さんを探す』以外の水墨画アニメは、セリフがひとこともない。観客を釣るようなしかけは一切なし、あたたかな人情や水墨画の味わい、良質な伝統音楽で、最後まで魅せ通す。短編というささやかな世界に、それらに加えて「幸福感」まで秘められているさまは、まるで「桃源郷」のようだ。しかもこのような手法は、膨大な数に及ぶ、ひとコマ・ひとコマを、水墨画としてしあげられるだけの人材が存在しないと、不可能なものだろう。日本アニメには、まねできない。「日本アニメーション協会」の理事いわく、「CGでは到底(とうてい)表現できまい!!」

ところで今回の公開では、水墨画アニメ以外にも、みどころが少なくない。中国の代表的な長篇アニメ『ナーザの大暴れ』は、日本アニメの神様・宮崎駿(はやお)監督も絶賛した作品で、中国古典『封神演義(ほうしんえんぎ)』の一部をモチーフとしている。名作や伝統音楽、京劇を思わせる大見栄(おおみえ)のポーズなど、「伝統」文化がアニメという「現代」の表現形式に見事に昇華した、「都市民俗リミックス文化」の傑作と言える。さらには中国の伝統芸・切り紙を活かした作品や、民間伝承をアニメ化した作品、本物の画家の絵をもとにした絵画アニメなど…。

あらためて、中国の「ソフトパワー」の底力を実感する。

(筆者よりひとこと・暴力や性ののさばる殺伐(さつばつ)とした作品が蔓延(まんえん)するなか、今回の上映作品は、いずれも清らかでハートウォーミング。「観て良かった…」と、しみじみ素直に思える。)(2010.3.)

※・上映プログラムA(本邦映画館初公開作品)・『おたまじゃくしが母さんを探す』『三人の和尚』『鴫(しぎ)と烏貝』『火童』『鹿を救った少年』

・上映プログラムB・『ナーザの大暴れ』『猿と満月』『鹿鈴』

・上映プログラムC・『不射之射』『牧笛』『喋喋の泉』『琴と少年』

|

※写真は『猿と満月』からです。

|

|

『冷たい雨に撃て、約束の銃弾を』

(2009年/香港・フランス合作映画/108分/2010年5月より「新宿武蔵野館」ほか全国でロードショー)

『心配するな、約束は守る――』世界が認めた、男が心で泣く、至高の〝男〟エンターテイメント、降臨」――そう銘うたれた本作は、香港の2大巨匠の1人、ジョニー・トー(杜琪峰)が監督を務めているというだけあり、パーフェクトな作りのハードボイルド作品で、カンヌ国際映画祭にも正式に出品されている。中国語の原題は、ずばり『復仇』。

腕ききの殺し屋という過去を持つフランス男性・コステロ(ジョニー・アリディ)。彼は過去に頭に受けた銃弾が元で、徐々に記憶を失いつつあった。そんなおりマカオで暮らす最愛の娘とその家族が、何者かに惨殺されたことを知り、犯人を探すべく、単身、マカオに乗りこむ。運命が引きあわせた3人の殺し屋を雇い、娘の仇を討とうとするが、彼は徐々に復讐の記憶さえも失い始めていた…。

一般的に香港アクション映画といえば、爆薬が炸裂し、肉体技の乱闘がめじろおしという先入観があるかもしれないが、ジョニー・トー監督が頂点を極める「香港ノワール」という作品ジャンルは、ひと味、違う。(本連載で紹介した同監督の作品『エレクション・黒社会』も同様だが、)いたずらに観客を釣るような派手な演出は、極力、抑えられている。いわば静かなBGMのあいまに、銃声が鳴り響くというようなものだろうか。へたに汗を流さず、鮮血のみがおびただしく流れていく。凄惨でありながら、洗練されているのだ。

淡々と続く殺人。殺し屋同士の会話もまた、たとえば

「(犯人の)1人は耳を(撃たれて)吹きとばされた。」

その言葉に観客は一瞬、凍るものの、続くセリフは、軽いひとこと、

「そいつは捜しやすい。」

本作には、従来の香港アクション映画のような、義理や人情、組織のためといった、こてこての大義は全く見られない。復讐すべき本来の動機すら、記憶喪失という形で失われながら、それでも純粋に「殺し」のために「殺す」。さらには、犯人を探すのは遠い異国の地、しかも記憶を失いながらという主人公の姿と、フランス俳優自身が初めて訪れたアジアの地で、撮影中に実際に味わった疎外感とが、結果的に相乗効果をなしているようだ。作品には透明な孤独感や孤高感が通底している。

これはフランスとの合作映画であるせいだろうか、従来の香港映画に比べて、ワンシーンが、それぞれに陰影や色彩感覚において美術性を兼ね備えており、各ワンショットが1幅の絵画のようにも見える。フランスの芸術力と香港のアクション力、各国が得意技を、かけあわせることによって、よりいっそうハイレベルな作品が生みだされてゆくのだろう。

「香港」のジョニー・トー監督の才能に惚れこみ声をかけたのは、「フランス」の名プロデューサーだ。(それを裏づけるように、監督はフランスから芸術文化勲章を授与されている。)主演するジョニー・アリディもまた、母国フランスにおいて国民的大スターでありながら、俳優仲間から「(香港の)ジョニー・トーと仕事ができるなんて!すごくラッキーだな。」と言われ、喜んでオファーに応じたという。しかもその作品の舞台は「マカオ」周辺、使われる言語には「英語」も混じる。そんなボーダーレスな時代。同様に台湾の巨匠、アン・リー(李安)監督もまた、欧米人スタッフやキャストを使いながら、数々の国際映画を撮りつづけてきた。本作もまた、金あり人材ありのアジアの「映画力」が、域内にとどまらず、世界的な広がりを見せるという現代性を、反映する1作なのかもしれない。

筆者よりひとこと・本作は、たとえ仲間が死のうと家族が死のうと構うものか、とにかくクールに撃って撃ちまくりたいという気分のあなたに、お勧めです。(2010.2.)

作品公式ホームページ

http://www.judan-movie.com

|

(C)MEDIA ASIA ALL RIGHTS RESERVED. 配給/ファントム・フィルム |

|

『チャンドマニ ~モンゴルホーミーの源流へ』

(2009年/日本・モンゴル映画/96分/2010年3月20日より「渋谷アップリンク」ほか全国順次ロードショー)

「ホーミー」唱者がたどる共鳴の旅、様々な伝統音楽と2人の旅が交錯するドキュメンタリードラマ――そう銘うたれた本作は、ユネスコの世界無形文化遺産にも認定されている、モンゴルの民族音楽「ホーミー(喉歌)」をふんだんに散りばめた、音楽映画&ロードムービーである。心ゆくまでホーミーを「浴びる」とでも言おうか。本作を貫くのは「故郷」への旅、1500キロの道のりを48時間かけて長距離バスがゆく。気が遠くなるほど広大な雪原を、時おり道路を羊の群れが横ぎりもする。本誌の読者のようなエスニック好きやバックパッカーにはたまらない作品だ。

首都ウランバートルから西へ約1500Km離れたチャンドマニ村。そこに暮らす青年ザヤーは、お金にならない遊牧生活から離れて、ウランバートルへ仕事を求めに来ていた。一方、同地の劇場で、ホーミー唱者として活躍するダワースレンは、妻子と共に充実した生活を送っていた。生活も立場も違う、この2人が、偶然に乗りあわせたホブド行きの長距離バス。向かうのはチャンドマニ村、ホーミーの源流へ…。

まずは冒頭から、腹の底より大空へと通天するか喉歌に、度肝を抜かれる。筆者としては個人的に、ホーミーは、もはや肉体からの発声を超え、宇宙からの電波を受けた、交信のように感じられる。またモンゴルのチェロとも言われる馬頭琴、これは「1家に1台、馬頭琴」との大統領の命令も出されたというほど、たいせつな民族楽器だ。さらに劇中には、喉でホーミーを謡いながら、同時に唇では笛を吹くという、神業(かみわざ)のような演奏も込められている。本作では音楽が、BGMではなく主役と言えるだろう。それもそのはず、主だった出演者は、のきなみ民族歌謡の受賞者なのだ。脇を固めるのは、モンゴルホーミー連盟創立者かつ「文化勤労賞」の受賞者や、「文化芸術功労賞」受賞者。国家認定級の歌唱力が聞きどころである。さらには歌唱のプロばかりでなく、遊牧の「おやぢ」さんたちまでもが相当なレベルを持つ。だからだろうか、彼らの歌を聴いていると、なにかたいせつなものを思いだしそうになる。劇中にはこんなセリフがあった。

「ホーミーには風が吹くところがいいのさ」

伝統文化と現代生活の対照もおもしろい。たとえば都市部の演者は、練習中の男子たちはヒップホップ姿、女子はヘソ出しルック。またウランバートルから1500Km離れた故郷に連絡するのは携帯電話。ただし近代化を喜んでばかりはいられない。プレス資料によれば、モンゴルは豊富な地下資源ゆえに外貨があふれ、急速な経済変化を遂げているいっぽう、現金収入を得るために、遊牧民たちが放牧をやめ、定住化する現象が増えている。これは同時に、自然の中で育まれてきた遊牧民のホーミーが、失われつつあることでもある。その意味では、真の唱者や奏者を写した本作は、貴重な記録映画であると言えるだろう。

撮影は決して平坦な道のりではなかった。制作は足かけ3年。現地ロケは、真冬のモンゴルにおいて、零下40度のもとでも、おこなわれたという。日本の撮影チームは、村に滞在中、凍った川の水を溶かして使い、風呂はなく、水を沸かして洗うという苛酷な状況に置かれていた。しかしプロダクション・ノートを読まないかぎりは、そのような苦労は、作品にみじんもない。むしろ亀井岳監督が、芸術大学美術学科や美術工芸大学大学院の出身であるせいだろうか、各場面から、ひいてはスクリーンそのものにいたるまで、「美」の力が、ゆきわたっている。

歌唱や演奏は超プロ級、あいまのセリフは自然なつぶやきで、下手に小手先でいじっていないところが、逆にピュアで素直な魅力をかもしだしている。一般的に巷(ちまた)には、性や暴力で、むやみに動員を増やす作品が多く、観客たちは爛熟(らんじゅく)しすぎたエンターテイメント産業に振りまわされ、観終わった後に消耗しがちだが、本作は、純粋な音楽と圧倒的な大地の力だけで、充分に「魅せている」。

これは余談だが、ホーミーは、人間の耳には聞きわけられない、20Khz(キロヘルツ)以上の高周波が含んでおり、聞く者の脳内にリラックスを示すα(アルファ)波を導くせいか、聴いているだけで満たされてしまう。筆者もまた、本作を見終わるころには、すっきりと癒されていた。不思議な魅力を持つ映画である。(2010.1)

作品公式ホームページ

http://www.chandomani.com

|

(C)2009 FLYING IMAGE All Rights Reserved.. (C)2009 FLYING IMAGE All Rights Reserved.. |

|

『海角七号 君想う、国境の南』

(2008年/台湾映画/130分/2009年12月26日より「シネスイッチ銀座」・福岡「KBCシネマ」にて、2010年正月より大阪「梅田ガーデンシネマ」・北海道「札幌シアターキノ」・沖縄「桜坂劇場」にて、同年1月9日より愛知「伏見ミリオン座」など全国13都市にてロードショー。あなたの街での上映情報は末尾公式ホームページ「THEATHER」ページを御参照ください)

時が流れても、心に残る歌がある。遠く離れていても、忘れられない人がいる。――そう銘うたれた本作は、公開当時、地元の台湾で「海角七号を観ましたか?」という言葉が挨拶がわりになるほどの社会現象となり、本連載で紹介した『ラスト、コーション』すら上回る、台湾映画史上最高の興行成績をうちたてた。台湾アカデミー賞にあたる金馬奨をはじめ、台北映画祭、さらに日本のアジア海洋映画祭やハワイ国際映画祭などで数々の受賞をはたしている。ただし決して豪華キャストや特撮などに頼ったわけでない。むしろ制作当初は、資金繰りに苦悩、明日にも撮影中止に追いこまれるかという危機にまで直面したという。そんな奇跡の成功の秘密とは?

物語の舞台は台湾最南端の町・恒春。日本人歌手のコンサートが開催されることになり、前座の地元バンドが結成される。ボーカルは郵便配達のバイト・阿嘉(アガ)(ファン・イーチェン/范逸臣)、悪戦苦闘しながら彼らをマネージするのは日本女性・友子(田中千絵)。ある日、彼は郵便物の中に、今は存在しない住所・海角七号(「岬七番地」の意)宛ての手紙の束を見つける。それは、60年前、日本人教師が台湾人の教え子に綴った手紙だった。60年の時を越え、手紙は彼女のもとに届くのか…。

本作のインスピレーションとなったのは、監督の耳にしたニュースだ。実際に数年前の台湾で、日本統治時代の住所宛に日本から送られた手紙が、郵便配達員の2年がかりの努力をへて、無事、受取人の台湾老人に届いたという。心あたたまるエピソードがきっかけとなっている。ただし本作は、いたずらなお涙頂戴物語ではない。台湾で、あらゆる世代に受けいれられたというだけのことはあり、たとえば若年層には作中で披露される音楽の魅力が、また働き疲れた壮年層にはニヒルな自虐ジョークが、さらに高齢者には日本統治時代をめぐる懐古などが、という形に見事な演出が秘められており、「パーフェクト」のひとことに尽きる。だからこそ台湾というアジア芸能のパワースポットかつ激戦地において、金馬奨の6部門を制したのだろう。(しかも台湾映画の巨匠ホウ・シャオシェン(侯孝賢)やアン・リー(李安)、香港映画の巨匠ジョン・ウー(呉宇森)も賞賛の言葉をおくったという。)

全体的に現代風のアップテンポなつくりで、バンド結成をめぐる騒動に笑いあり人情あり。さらにナレーションの手紙には日本男性の台湾女性への想いがつづられ、詩情もあふれる。そのひとことひとことに、台湾を想う日本の心が込められており、たんなる恋文にとどまらず、奥深いものがある。それにしても田畑の緑、南国の青い海が、目にしみる。へたにフィルターや特殊照明を使わなくとも、背景となる台湾の自然の力だけで、総天然色の美しさをほこる。また本物のミュージシャンを起用しているだけに、音楽も聞きどころだ。主演や助演に先住民であるアミ族やパイワン族のアーチスト、台湾の人間国宝である月琴奏者、さらに癒し系歌手・中孝介も実名で参加している。ちなみに台湾で先住民歌謡は、ワールド・ミュージックからポップスに至るまで、魂を直撃する歌声により、れっきとしたジャンルをうちたてている。それを裏づけるように、主演のファン・イーチェンは、本作の挿入歌「国境之南」で金馬奨の最優秀映画音楽賞の受賞をはたした。

音楽の力、先住民の力。クライマックスでは、先住民ルカイ族の祈りのこめられた宝珠が授けられる。さらに訳語にかかわらず、皆が「野ばら」の旋律に声を合わせ、日本と台湾が言葉を越えて、ひとつに結ばれる。決して巷のヒット作のように暴力やセックスで観客をつるのでなく、まごころや音楽の魂、さらに異なる者達がひとつのプロジェクトを成功させる――こうした健全なパワーで作品を名画の地位まで高めるということは、貴重なことではないだろうか。

たんなるドタバタ喜劇として笑いとばすには惜しいのは、台湾という地の歩みそのものが二重写しとなっているからだ。ウェイ・ダーション(魏徳聖)監督いわく、(台湾という存在が)「過去の歴史のうねりの中で操作されてきた結果、歴史的にコントロールされすぎて自分たちが何者なのかを忘れてしまっている。(中略)歴史的に抑圧されてきた結果、数多くの矛盾を抱えている。」ご存知のように台湾は、日本をはじめ各国の統治を受け、さらにさまざまなエスニック・グループとの共存をへて、繁栄に至っている。作中にもバンドのメンバーに先住民や本省人系(台湾生まれ)、客家(はっか)系、さらに日本女性まで加わり、葛藤のすえに成功をおさめる姿が、えがかれている。つねに、はりつめがちな日本人と、大らかなゆえに、なんとかまるくおさまってしまう台湾人との対比も、お国比較の点からおもしろい。

これは余談ながら、ナレーションで語られる日本人教師の手紙文、「時代の宿命」という言葉が重い。終戦により日本人はアジア各地から、判明しているだけでも629万720名以上が帰国したという。個人的に筆者も、父方・母方の双方に引き揚げ経験者を持つ。朝鮮半島がえりの祖母は送ったはずの家財道具いっさいを収奪され祖父は京城に抑留、また満洲がえりの祖父は匪賊の襲撃におびえながらの帰国という体験をへている。それだけに、本作に描かれているように、実際に台湾人たちが、引き揚げてゆく日本人に、わざわざ別れをおしんで見送ってくれたという様子に、さらには台湾のもつ優しさに、感涙をおさえきれなかった。日本人としてあらためて、

「台湾よ、ありがとう…(謝謝好,台湾)。」(2009.12.)

作品公式ホームページ

http://www.kaikaku7.jp/

|

(C)2008 ARS Film Production. All Rights Reserved.. |

|

|

|

(C)DCG Plus & NOW Films, GLORIA Films. All Rights Reserved.

(C)2010 Green Days Film Co. Ltd. Honto production

(C)Tristellofilms

(C)2009 FLYING IMAGE All Rights Reserved..